Por Noelia Leiva

*Crónica realizada con el apoyo del CELS a través del concurso Contar los cuidados.

-Hola, ¿están ahí?

-Hola, bella!

-Holiii

-Si, ¿qué onda?

-Creo que estoy mal, me siento rari. ¿Pueden venir?

-Ay, ¿qué pasó? Si, agarro la llave de tu casa y voy.

-Yo también. ¿Tenés cosas para cocinar? Si no, te llevo.

-Algo tengo.

-Compro frutas y verduras. Cocinamos y nos quedamos con vos.

Domingo al mediodía. Hace 25 grados en el Conurbano bonaerense y un tímido sol de final de invierno entra por la ventana. Se respira aire fresco, salvo cuando el viento trae aromas de la fábrica de la avenida al fondo. O cuando el móvil de la tele avisa sobre una nueva represión.

Vibra el celular, hay notificaciones del grupo fijado en preferidos. Una amiga/hermana pide ayuda y todo el mundo activa. Quienes leen y escriben saben qué pasa, qué duele. Algunas veces por haberlo vivido, otras por ser familia. Porque qué es una familia si no ese espacio de escucha y contención, aunque no se comparta ADN. Para LGBTIQA+, el hogar en ocasiones se construye con pares después de ausencias, elecciones o exilios, y la red de cuidados se teje con fuerza aunque las normativas no siempre la reconozcan.

Risas, tips de delineado, algunos llantos, intervenciones quirúrgicas, muchos abrazos. Como en todo grupo de personas que se cuidan, las tribus de apañe que construyen lesbianas, gays, travestis, trans, personas no binarias y otras identidades son un paradigma familiar.

“Somos una colectiva afectiva”, definió Fer Musa (31), artista del grabado y docente del distrito bonaerense de San Martín, sobre La Disidente. Sus integrantes organizan desde festivales para la visibilización de la diversidad hasta una rutina para hacer curaciones tras una mastectomía o un tradicional almuerzo de ñoquis los 29 de cada mes.

Según la Opinión Consultiva 31/25 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, publicada en agosto de 2025, el cuidado es “el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente”.

Esa condición hace a la “dignidad humana” porque es “una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad”. De allí, la responsabilidad de los Estados en promover y garantizar políticas de cuidado para las diferentes poblaciones.

En Argentina, en 2022 se presentó un proyecto de ley y se generó un equipo interministerial para impulsar un Sistema Integral de Políticas de Cuidados (SInCA) con perspectiva de género que disminuyera la desigualdad entre mujeres, LGBTIQA+ y varones,

aunque tampoco hacía foco en acompañar a las personas que se cuidan entre sí tras la exclusión o el alejamiento del hogar natal como consecuencia de las violencias basadas en la identidad de género u orientación sexual.

“Yo no sabía que se podía sentir tan cómoda esta piel”

“Yo no sabía que se podía sentir tan cómoda esta piel”

Pandemia. Los barbijos y los tutoriales para lavarse las manos eran tendencia. En ese mismo momento en el que alguien ideaba un emprendimiento virtual y otra persona abrazaba a un ser querido con quien convivía, el papá y la mamá de Fer fallecían, y el aislamiento agrandaba la ausencia. “De esos 2 años yo no tengo casi recuerdos, salvo delegarle a los trolos que resuelvan. Que resuelvan mi vida, que resuelvan el funeral. Yo solo solté y muchos años después, con terapia, me di cuenta que eso era un acto de amor muy grande”, aseguró. “En retroactiva veo que esta familia de trolos ocupó un lugar muy importante”, sostuvo le artista, cuya propia transición la vivió acompañado de sus pares cuidadores.

Según el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina, cuyos resultados se presentaron en 2024, el 28,3% de la población LGBTIQA+ encuestada atendía su salud en centros públicos, en parte por carecer de una obra social o prepaga. De esas personas, el 46% eran feminidades y mujeres travestis/trans y un 33% eran masculinidades o varones trans o no binaries. Esa dificultad en el cuidado de la salud responde a no tener trabajos formales o a no poder gozar de la protección social de otras personas de su familia elegida, como sí sucede en una familia reconocida por las normativas.

Hace 6 años, La Disidente empezó a nuclear a personas trans, travestis, lesbianas, gays y otras identidades diversas que vivían en San Martín. “Hoy forman parte personas que, en su mayoría, fueron expulsadas de sus familias o no tienen una relación afianzada con ellas. Entonces, los pedidos y las urgencias están puestos en nosotres. Pero no es un peso, voy contento a limpiarles la cicatriz a mis amigos”, detalló. Saber cómo curar o qué decir porque también se vivió fortalece la red, sobre todo para las personas más jóvenes que recién se acercan a estos espacios. “Yo no sabía que se podía sentir tan cómoda esta piel”, sintetizó Musa.

En 2019 habían pasado 9 años de la Ley de Matrimonio Igualitario y 7 de la de Identidad de Género. Además de bregar por su plena vigencia, quedaba plasmar esas conquistas en el plano de la cotidianeidad. En la localidad echeverriana de 9 de Abril nacía La Zorrería, que de fiesta diversa devino en espacio de contención y artivismo. Y familia.

“Yo colaboraba con mi amicha (Angrela Martínez). Me daba cuenta de que mucha gente un día venía a reguetonear pero al siguiente volvía porque ella estaba acá y escuchaba”, contó Poto Bandida, que fundó el espacio. Hoy funciona en Monte Grande, a unas 15 cuadras de su centro comercial. Varias banderas del orgullo de diferentes tamaños cuelgan entre la ropa de la feria americana que sirve como uno de los soportes del colectivo. En un barrio en el que hace 20 años se escuchaban términos como “marimacho” o “tortillera” con todo el peso del estigma. Esta redactora lo puede asegurar.

“Hay cosas que traemos del pasado no resueltas, que, de repente, cuando el otro dice algo te lo activa”, entendió Angrela (38), una persona no binaria que es referente de la diversidad al sur del Conurbano. “Siento que la ausencia (de la familia biológica) es mucho más dolorosa que la expulsión”, aunque cada situación puede generar un cimbronazo emocional.

Por eso es parte constitutiva del cuidado acompañar frente a situaciones difíciles vinculadas a la salud mental: 9 de cada 10 personas LGBTIQA+ a nivel nacional reportaron haber sentido angustia, miedo o ansiedad en el último año, según el Censo Diversidad.

En los grupos de cuidado de pares, la ayuda se activa con un mensaje de Whatsapp. “En comunidad es donde se da el proceso donde uno aprende a decir ‘te quiero’«, concluyó.

Tía de barrio

En Curita, San Martín, quizás pocas personas conozcan a Paola Insaurralde. Pero todas conocen a la Tía Pao. Es que ella -lesbiana, madre, referente barrial y directora de la cooperativa 9 de Julio- tiene en su casa un comedor hace 22 años. Conoció a Miriam Romero hace 14, y juntas maternaron a los hijos de cada una.

Miriam fue la impulsora de la cooperativa que en la actualidad preside Paola (41) y que se dedica especialmente a trabajos de obra, además de limpieza. “‘No vayan solamente a barrer o a limpiar el arroyo (un brazo que se desprende del Río Reconquista)’, me decía mi viejo. Él nos enseñó un montón de cosas de albañilería”, contó la tía de Curita. Así conformó una “cuadrilla de 10 chicas lesbianas” que se dedicaban a la construcción y que funcionaban como un nodo de cuidado frente al odio del afuera.

Si bien la importancia que tiene su activismo en el barrio funciona como protección y como ejemplo para las nuevas generaciones, la violencia se cuela. “Con el más chico nos pasó que se armó un revuelo en el colegio porque tenía dos mamás, y lo cargaban poniendo calificativos que nada que ver.” Paola también había vivido esa resistencia de cerca: “A mi mamá le costó mucho entender la relación con mi pareja, hasta me denunció”, develó. El tiempo acomodó la información.

Aunque algunos obstáculos aparecieron, como cuando no fue posible que Miriam, que no es legalmente madre de uno de los hijos, le “diera” la obra social para su cuidado. Con dificultades, amor y aprendizajes, siguen adelante como familia. Una que por momentos tiene tantos integrantes como personas en el barrio.

Una familia no tan distinta

Una persona alta, con expresión masculina, que lleva una mochila en el hombro como si estuviera yéndose, muestra signos de dolor en el medio del estómago. Efectivamente, insiste en irse de la casa donde se reúnen a conversar, hacer trámites y almorzar. Paula y Morena le piden que se quede hasta que venga una ambulancia para que lo revise. Acepta. Cuando Paula pide asistencia telefónica, lee el DNI del paciente y dice su nombre de nacimiento, tradicionalmente femenino. Mientras esperan, se sienta en la mesa con las demás personas, muchas en situación de calle que tienen unas horas de respiro en ese lugar. Todavía le duele, pero al menos no está solo.

-Acá tengo todo

-¿Qué es tener todo?

-Tengo a mis amigas y a mi familia.

De No Tan Distintes (NTD) podría decirse que es una organización social que entiende que el cuidado es un hecho político, por eso acompaña a mujeres, lesbianas y trans en situación de calle del AMBA. Hay una definición más simple: son una familia que se cuida entre sí.

Morena Irrazabal (34) y Paula Velázquez (46) se conocieron hace años en Casa Frida, un espacio que la organización sostuvo en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas estaban “en calle” y atravesando situaciones de consumo problemático. Si bien crecer es un vaivén cuando se tuvieron algunas experiencias crueles -o, acaso, siempre- estar juntas funcionó como espejo y como red para salir. “Yo las amo”, dijo Morena sobre el sentimiento que la une con sus compañeras. Con algunas comparte la experiencia de ser trans y tener a su familia biológica lejos “por cosas de la vida”.

El espacio que la organización tiene cerca del barrio porteño de Boedo está abierto todos los días pero los martes y jueves ofrece el Taller de Usos Múltiples (TUM), en el que “vienen si tienen alguna duda de salud o trámites”. También brindan desayuno y almuerzo, un espacio para acompañarse y talleres productivos.

Los momentos de mayor alegría son cuando alguna de las personas que acuden logra alquilar un lugar donde vivir. El 9% de las feminidades o mujeres travestis/trans viven en piezas de inquilinatos hoteles o pensiones. Alcanzarlo es un logro para muchas.

“Yo acá soy mamá y abuela. Si bien tengo hijos biológicos, están lejos. Entonces este amor se los doy a ellas (sus compañeras), que también están sin mamá por diferentes motivos”, describió Paula. Porque, como sintetiza una de las referentas de NTD, Florencia Montes Paez, en su libro “Acompañar es político”: “Un centro de salud que no quiere atender, un trámite que no se puede hacer, un proceso legal que hay que enfrentar. Ningún cuerpo puede atravesar esa situación en soledad, se necesita una red y apoyo”.

Cuidado entre pares, políticas pendientes

Cuidado entre pares, políticas pendientes

En una Argentina de motosierra, las políticas de cuidado también sufrieron ajustes. Sin embargo, ya desde una etapa anterior está pendiente un reconocimiento más amplio para el modelo del cuidado: el que se da entre pares. Por ejemplo, acceder a la protección social y de salud por “filiación” entendida de forma amplia, sin que sea obligatoria una relación biológica o adoptiva. Lo mismo para poder calificar a sistemas crediticios o hipotecarios reuniendo ingresos, u obtener licencias por enfermedad para cuidar a un ser querido.

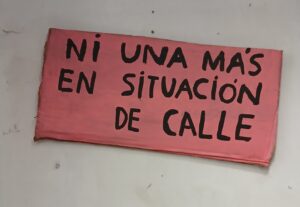

Lograr esas conquistas pide, acaso, una transformación estructural que es por la que históricamente luchan los colectivos LGBTIQA+. Una de esas demandas es la “reparación histórica” para las personas travestis/ trans: que el Estado reconozca la violencia sistemática, la persecución, la criminalización y la exclusión social que vivió y aún vive esa comunidad, cuya expectativa de vida promedio apenas supera los 35 años. Y, en sentido más amplio, la plena aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas y de una perspectiva de diversidad y género en los organismos públicos y la Justicia.

Desde sus múltiples aristas, combatir el odio. ”Acá vienen muchas compañeras lesbianas o trans o chicos trans con mucha angustia, porque en sus familias o en la calle hay mucha discriminación. Creo que hay que aceptar -y cambiar- que molesta que la otra persona haga lo que tenga ganas de hacer”, planteó Paula de NTD.

En tiempos donde todo parece desarmarse, estas redes demuestran que otra forma de familia es posible. Solo falta que las políticas públicas estén a la altura del amor y los cuidados que existen hace tiempo.

Enlaces Útiles

Corte Interamericana de los Derechos Humanos